সরকারের নতুন সিদ্ধান্তে কমছে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হার। এই খবরে সাধারণ সঞ্চয়কারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বেশিরভাগ সঞ্চয়কারী হলেন অবসরপ্রাপ্ত বা বয়স্ক জনগোষ্ঠী। আবার অনেক নারী এ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। তাদের মাসিক খরচের বড় একটি অংশ আসে এ সঞ্চয়পত্র থেকেই। ফলে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হার কমে যাওয়ার সিদ্ধান্তে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীর অনেকে।

সোমবার (৩০ জুন) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এ-সংক্রান্ত জারিকৃত একটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আগামী ছয় মাসের জন্য সঞ্চয়পত্রে মুনাফার হার কমিয়েছে সরকার। যা ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে সঞ্চয়পত্রে সর্বোচ্চ সুদহার হবে ১১ দশমিক ৯৮ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন সুদহার হবে ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ। আগে যেখানে পাঁচ ধরনের সঞ্চয়পত্রে মুনাফার হার ১২ শতাংশের ওপরে ছিল, সেখানে এবার প্রায় সব ক্ষেত্রেই হার কমানো হয়েছে।

সুদহার কমে যাওয়ায় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারী অনেকেই বলছেন, তাদের জন্য এটা বড় ধাক্কা। অবসরপ্রাপ্ত বা বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অনেকেই এ সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশের ওপর নির্ভশীল। তারা বলছেন মুনাফার হার কমে যাওয়ায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বড় ধরনের প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে এ উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময় আয় কমে যাওয়া আরও বিপজ্জনক।

সারওয়ার জাহান নামে একজন সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বলেন, আমার পেনশনের বেশিরভাগ টাকাই সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করা হয়েছে। মাসিক ব্যয়ের বড় একটি অংশ আসে সঞ্চয়পত্রের সুদ থেকে। কিন্তু ১ জুলাই থেকে নতুন সুদহার কার্যকর করা হয়েছে। এখন সুদ কমে যাওয়ায় স্বাভাবিক জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়বে। এতে কিছুটা হলেও আমার ও আমার পরিবারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে।

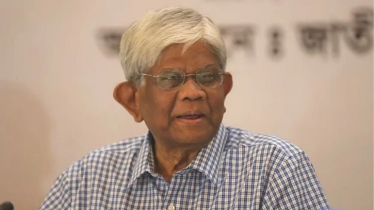

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) গবেষণা পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবীর বলেন, সঞ্চয়পত্রকে সাধারণত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য সরকারি-বেসরকারি অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করে থাকেন। বিশেষে করে এ খাতে নারীদের বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু মুনাফার হার কমিয়ে দেয়ার ফলে এ খাতে বিনিয়োগকারীদের প্রকৃত আয় কমে যাবে। ফলে উচ্চ মূল্যস্ফীতির এ বাজারে তাদের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য থাকবে না। সীমিত আয়ের মানুষ বিপদে পড়ে যাবে।

এ অর্থনীতিবিদদের মতে, সঞ্চয়পত্রে মুনাফার হার কমিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত অর্থনীতিতে দ্বিমুখী প্রভাব ফেলতে পারে। একদিকে এটি বিনিয়োগকারীদের বিকল্প খাত, বিশেষ করে বন্ড ও ট্রেজারি বিলের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। অন্যদিকে, সঞ্চয়পত্রের প্রতি আগ্রহ কমে গেলে সরকার তার ঘরোয়া উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহে সমস্যায় পড়তে পারে।

ড. মাহফুজ কবীর বলেন, সরকারের সামনের দিনগুলোতে বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হবে, বিশেষ করে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ, ভর্তুকি বা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির মতো খাতে। তাই সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেয়া একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে। অথচ মুনাফার হার কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সেই উৎসই দুর্বল হয়ে পড়বে।

এদিকে গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে তাতে মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য অনেকটাই কমেছে। ফলে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগও কমেছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সর্বশেষ এপ্রিল মাসে মার্চের তুলনায় সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমেছে প্রায় ৭ শতাংশ। ওই সময় সঞ্চয়পত্র ভাঙানোর হারও অবশ্য কমেছে প্রায় ২৬ শতাংশ।

উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন নিম্ন ও সীমিত আয়ের মানুষেরা। এই শ্রেণিকে রক্ষা করতে অনেক দেশে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। যেমন শ্রীলঙ্কার ‘অম্মসুমা’ নামের নগদ সহায়তা কর্মসূচি। পাকিস্তানে আছে ‘এহসাস’ কর্মসূচি। এছাড়া ভারতে ‘আধার কার্ড’ নামের ডিজিটাল আইডি আছে সবার। প্রয়োজন হলে সরকার এর মাধ্যমে সরাসরি মানুষকে নগদ সহায়তা দিতে পারে।

কিন্তু বাংলাদেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় এক টিসিবির পরিবার কার্ড ও ট্রাকে করে চাল, ডাল, আলু বিক্রি করা ছাড়া অন্য কর্মসূচি নেই। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাক থেকে এসব পণ্য কিনতে অনেক নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। ফলে এসব কর্মসূচি আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে খুব একটা প্রভাব পড়ে না।

এদিকে সঞ্চয়পত্রের সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এলো, যখন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষেরা উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে রয়েছে। তাই সঞ্চয়পত্রে মুনাফার হার না কমিয়ে বরং বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবীর।

তিনি বলেন, মুনাফার হার কমানো হলে যারা দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করেন, যেমন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তারা নিরুৎসাহিত হবেন। এতে একদিকে যেমন তাদের আর্থিক নিরাপত্তা হুমকিতে পড়বে, অন্যদিকে সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহ ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত নীতিগত পুনর্বিবেচনার পাশাপাশি সরাসরি সহায়তা কিংবা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা।

রেডিওটুডে নিউজ/আনাম